1951年,我在中埔鄉和睦村公館-廓仔出生,那個年代公衞醫療環境差,小孩子出生了,卻不知道能否養得活?通常都會等到平安無事後才報戶口,所以我的生日就和真正出生的日期有些出入,長大後對照萬年歷,約略差了一個月,應該是滿月後才報的戶口,沒有夭折,算是上天給了我此生的第一個機會。

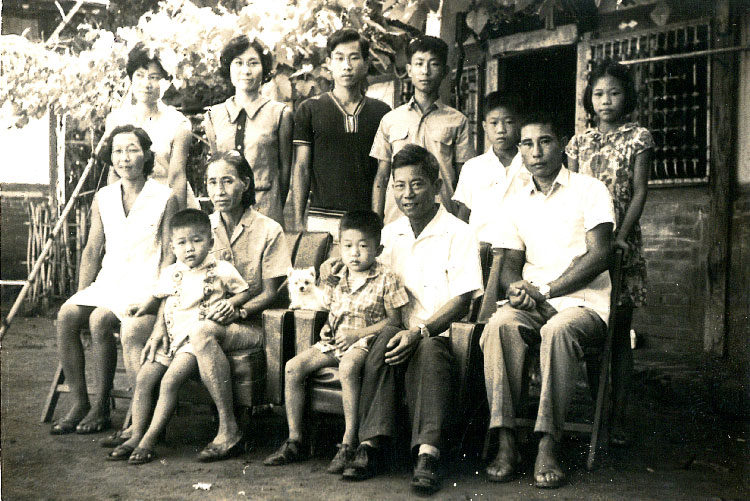

七個兄弟姐妹中,我排行老六,上有大哥及四個姊姊,在農業社會裡,重男輕女的觀念相當明顯,母親在連生四個女兒後,常受到親戚鄰居的嘲諷。雖然大了我十四歲的老大是男生,考上了初商,在當時的鄉下已經算是出類拔萃了;但鄉下小孩經不起都市的誘惑,學混混、逃學,還會「䦕查某」,混到畢業父親只好把他留在家裡務農。

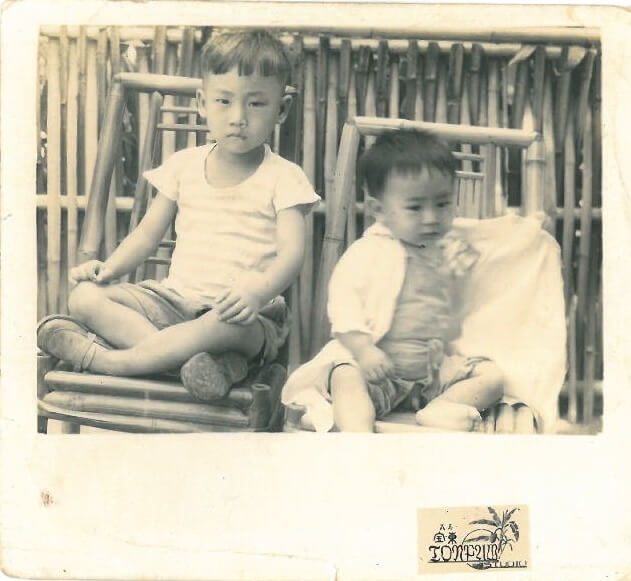

當我出生時,家裡如獲至寶,但已無母奶可喝,僅能靠美援時代的脫脂奶粉和米湯長大,而母親又要忙於田裡工作。數月後,祖母就把我這個金孫帶在身邊,對我竉溺有加,在有記憶的歳月裡誰違逆了我、誰惹我不高興,誰就倒楣。

祖父早逝後,祖母便是家中最有份量的長輩。有了祖母當靠山,慢慢地養成仗勢凌人的個性,傳統家庭觀念下,父母也不敢對祖母有所抱怨,即使我和只大了兩歲的四姊吵架,打得她指頭脫臼也沒事。在村子裡更是「囡仔頭王」(台語孩子王之意),常帶頭作亂,拿鄰居雞鴨當玩具,甚至連小豬仔也抓來玩,整個童年就在祖母的保護傘下消遙渡過。

母親是完全不同的個性,雖然她未受過教育,但在外祖父(晚年在關仔嶺出家曾當過住持)的薰陶下是非分明。在她的觀念?,小孩一定要念書,有辦法的話,變賣田產也要孩子往上爬,而且不打不成器是她的敎育方針。八歲時祖母過世,她便私下撂下狠話:這小孩再不好好敎以後就「撿角」了(台語廢物的意思)。有了大哥的前車之鑑,母親對我更是嚴格,從此,我就跌落了悲慘世界;那段歲月裡,幾乎天天照三餐挨打、被罰跪,進了小學,母親還不忘了拜託老師:該打就打!

現在常在新聞媒體上看到家長狀告老師體罰、小孩告狀家長虐待,感觸特別深;當然洩恨式的處罰不可取,但是適當的管敎某些「頑劣」分子是必須的。所謂「愛的敎育」不是放縱,如果要等到長大才用法律來約束,放眼天下、似乎很少有矯正成功的。

我,在七個兄弟姐妹中挨打最多、最慘、但從年輕到大,從叛逆到懂事,唯一我沒頂嘴過的就是母親;而母親的教育便是上天給我的再一次的機會,沒有走向歧途,也能有一番成績。